Senza addentrarmi in una vera e propria recensione vorrei portare l’attenzione su due album di culto; come spesso accade questi album si trovano sull’orlo del baratro, in equilibrio precario tra l’essere ignorati e l’essere esaltati da una ristretta cerchia di fan, a discapito della loro indiscussa e oggettiva validità.

Il primo di cui vorrei parlare è il self titled dei Black Merda (1970), di sicuro la band con il nome più equivoco della storia della musica: infatti la pronuncia esatta sarebbe “black murder”, essendo “merda” la contrattura del vocabolo murder in slang afro-americano.

Cosa ci propongono i quattro musicisti di Detroit?

Il primo nome che viene in mente ascoltando un brano a caso degli undici che compongono l’album è quello di Jimi Hendrix: non solo la voce del leader Anthony Hawkins si avvicina per timbro e stile a quella del grande chitarrista, ma anche il groove e la scelta dei suoni rimandano al tipico sound hendrixiano.

Ci muoviamo comunque nelle coordinate di un blues rock ricchissimo di spunti interessanti, tra fughe psichedeliche e ritmiche coinvolgenti; il mood soul di alcuni brani rende il tutto più roots, mentre l’aggressiva ritmica funk di altri dona una modernità e un’energia incredibile.

Tra i brani migliori troviamo “Ashamed”, di stampo chiaramente hendrixiano, ma comunque validissima e ricca di carica funky; anche l’opener “Prophet” non è da meno in fatto di groove ed energia.

Molto belle sono anche “Reality” dove la voce raggiunge grandi picchi di espressività, nonchè la seguente “Windsong”, blues minore strumentale ricco di feeling.

In generale un bell’album, a cavallo tra il blues più puro che guarda al soul e quello più psych sulle orme del migliore Hendrix.

Obbligatorio per gli amanti dei suddetti generi.

L’altro album di cui parliamo brevemente è “Phallus Dei” degli Amon Duul II, datato 1969.

Sicuramente tra i più rappresentativi e migliori album della cosiddetta scena krautrock, “Phallus Dei” resta ancora oggi un album sconosciuto ai più, sicuramente a causa anche della sua natura particolare e decisamente non semplice e diretta.

Col termine krautrock si intende una pionieristica scena di gruppi e musicisti sviluppatasi in germania nei primi anni settanta, attivi nella sperimentazione strumentale e attenti alle nuove frontiere dell’elettronica, che sovvertirono la struttura della canzone per avvicinarsi ad architetture più ricche e complicate con particolare attenzione alla natura “ipnotica” e psichedelica (non nell’accezione californiana del termine) della musica.

Per citare i più famosi troviamo tra le file di questa nuova scena band come i Faust, i Popol Vuh e i seminali Ash Ra Tempel.

La line up di “Phallus Dei” comprende ben dieci membri, per un grande numero di strumenti: dalle percussioni più diverse al sassofono, dal vibrafono al violino.

I cinque brani ci conducono in un viaggio ai limiti del cosmo, tra vere e proprie visioni allucinate, atmosfere surreali e lievemente decadenti.

Apre “Kanaan”, dai bellissimi fraseggi di chitarra e vibrafono incastonati nel caos sonoro e percussivo, nonchè dalla suggestiva voce declamata.

Nei sei minuti di “De gutet, schonen, wahren” assistiamo ad una irreale prova vocale in uno stile che può ricordare quello dei Comus, tra chitarre ultra distorte e percussioni ipnotiche.

Si continua con “Luzifers Ghilom”, arricchita da un bell’organo e da un finale che sa di rituale orgistico in onore di chissà quale divinità pagana e perversa (come direbbe il buon Lovecraft).

I due minuti di rullo di tamburi di “Henriette Krötenschwanz” ci portano alla conclusiva e mastodontica title track, dalla durata di ben venti minuti, vera e propria sintesti (si fa per dire!) di quello che è il sound degli Amon.

Album ultra consigliato a tutti senza eccezioni…quello degli Amon Duul II è un viaggio che prima o poi bisogna fare!

martedì 31 maggio 2011

lunedì 23 maggio 2011

Comus - First Utterance (1971), manifesto di psichedelia ossianica.

Finalmente parliamo dei Comus!

Sicuramente chi è entrato nell’immenso labirinto del progressive rock degli anni settanta avrà sentito parlare di questa grandissima band, oppure ascoltato qualcuna delle canzoni più celebri.

Per introdurre questo capolavoro che porta il nome di “First Utterance” partirei dalla line up, buon punto di inizio per addentrarsi in quello che è il particolarissimo sound dei Comus.

Al fianco del leader Roger Wooton (chitarra folk e voce), Glenn Goring (chitarre e percussioni), Andy Hellaby (basso), Colin Pearson (violino e viola), Bobby Watson (voce femminile e percussioni) e Rob Young (fiati: flauti e oboe).

Siamo davanti ad una formazione ben assortita e decisamente particolare, incentrata su strumenti atipici per quanto riguarda il progressive più canonico, dove al massimo figurava un flauto al fianco degli strumenti ritmici (con le dovute eccezioni naturalmente).

Gli strumenti di estrazione classica (oboe, flauto, viola e violino) incontrano quelli di natura folkloristica (lo stesso violino, chitarra folk e percussioni varie) generando un sound unico e lievemente distorto, certamente ricco di influenze popolari britanniche ma non libero dalle nuove soluzioni della psichedelia: l’atmosfera straniante, perturbante e assolutamente “allucinogena” che si respira nel procedere dell’ascolto non è facile da riscontrare in altre band che si avvalgono del solo uso di strumenti acustici e popolari.

Quello creato dai Comus non è altro che un labirinto sonoro, irreale e concreto allo stesso tempo, tra aree illuminate e altre nel buio più nero; un viaggio al limite tra il fiabesco e il disturbante, tra la purezza del folk anglosassone e le peccaminose grinfie della psichedelia.

“Diana” apre le porte del mondo al contrario dei Comus, presentandosi come una sorta di manifesto della psichedelia ossianica della band,

Un ostinato di basso regge la struttura sulla quale poggiano l’allucinata (sfiderei chiunque a non definirla tale!) voce di Wootton e quella di Bobby Watson, decisamente più eterea e canonica; molto interessanti le inserzioni degli archi poco prima della metà del brano, i quali aprono la strada alle percussioni facendo decollare il brano da un “goffo” folk a una sfrenata danza.

La lunga “The Herald” ci dimostra come il sound Comus sia assolutamente personale, ricco e malleabile: una prima sezione in stile ballata, dal sapore cupo e malinconico, precede una sezione centrale (strumentale) dove è possibile ascoltare ognuno degli strumenti nella fantastica gamma di timbri che la band propone; infine troviamo una coda dove riprende il cantato riproponendo la malinconica melodia iniziale.

Proseguiamo.

“Drip Drip” è sostenuta da una ritmica tribale sulla quale il violino intesse melodie tra il popolare irlandese e il sapore modale della musica orientale, accompagnando quasi in contrappunto la spericolata voce del leader.

La successiva “Song to Comus” risulta una delle canzoni più belle ed interessanti dell’album, dove la chitarra acustica ha un ruolo assolutamente primario, accompagnata per la prima volta da un flauto veramente in risalto rispetto al resto dell’impasto timbrico.

Le strofe si contrappongono ad una seconda sezione (la quale non è ragionevole chiamare ritornello) dove il ritmo si fa più sostenuto, grazie anche al supporto del violino e della viola che irrobustiscono il tutto; le percussioni ritmano sempre col loro incedere etnico ed ipnotico e sembra quasi di trovarsi di fronte ad un atipico suonatore di tabla.

Sembra di ascoltare i Jethro Tull migliori (sebbene siamo veramente molto lontani dalla band di Anderson) con la seguente “The Bite”, movimentata e frenetica dove la voce di Wootton regala una delle sue performance migliori, tra vocalizzi al limite del psichedelico e passaggi dal sapore vagamente bluesy.

Dopo il breve intermezzo strumentale “Bitten”, ascoltiamo il brano conclusivo di questo “First Utterance”: “The Prisoner”.Qui più che in altri brani è lampante l’influenza folklorica non solo britannica (o in generale nord-europea) ma anche mediterranea, riscontrabile nella ripetitività di alcuni moduli, nella natura di alcuni vocalizzi e nell’importante apporto delle percussioni come vero e proprio elemento portante della struttura.

Un ultima parola la vorrei spendere per i testi: temi quali l’alienazione, la pazzia, il rovesciamento delle leggi morali e la violenza, il fondersi della realtà col sogno e tutto ciò che è perturbante torna più volte all’interno delle liriche; l’atmosfera cupa, nordica e notturna che troviamo in alcuni brani si riflette negli

stessi testi (una citazione su tutte: “The dim light she comes peering through the forest pines, and she knows by the sound of the baying, the baying of the hounds”).

Questo è un album da ascoltare e riascoltare: la prima volta non riuscirà ad essere chiaro in tutti i suoi particolari, non riuscirete a percepire la voce dei singoli strumenti e ancor meno riuscirete a notare la grandissima raffinatezza di alcuni passaggi scontrarsi con il delirio psichedelico di altri.

Un must.

venerdì 20 maggio 2011

Metamorfosi - Inferno (1973)

Se dovessi consigliarvi qualche album italiano degli anni ‘70, a prescindere dal genere e dallo stile, ma basandomi sull’originalità, sull’abilità compositiva e sulla forza emozionale non avrei dubbi: sicuramente “Inferno” dei Metarfosi sarebbe tra i primi che citerei.

Non trovo molte parole per descrivere questo lavoro, secondo il parere di chi scrive, uno dei punti più alti del progressive rock italiano e non, ricchissimo delle più disparate influenze rimanendo comunque chiaro e godibile in ogni sua sfaccettatura.

“Inferno” è il secondo album di una band tanto grandiosa quanto poco conosciuta al giorno d’oggi al grande pubblico: i Metamorfosi.

Formatisi nel 1970 per volere del carismatico e abilissimo leader Jimmy Spitaleri e del tastierista Enrico Olivieri, registrano e pubblicano due album (1972, “..e fu il sesto giorno” e il nostro “Inferno”, 1973) per poi interrompere l’attività musicale solo pochi anni dopo, nel 1975.

Nell’ultimo decennio la band è tornata in attività, con la pubblicazione di “Paradiso” nel 2004 senza dimenticare la rinnovata attività concertistica (inoltre nel 2009 Spitaleri è entrato a far parte delle Orme in sostituzione dello storico Tagliapietra, registrando con la band l’ultima fatica in studio “La via della Seta”, 2011).

Oltre ai già citati fondatori troviamo nella line up che registò “Inferno” Roberto Turbitosi al basso, già in forze alla band dal disco precedente, e la nuova entrata dietro le pelli di Gianluca Herygers.

L’album si propone come un dantesco viaggio all’Inferno, tra i peccati e i lati oscuri dell’essere umano, nei gironi dove eternamente si dannano gli avari e i violenti, i lussuriosi e gli assassini, senza dimenticare i “più attuali” razzisti e spacciatori di droga.

Mai più sound fu più adatto per rappresentare questa discesa agli inferi: il ruolo predominante delle tastiere crea atmosfere grandiose, tra l’epico e l’inquietante, il malinconico e l’euforico.

I ricchissimi cambi di tempo rendono questa lunghissima suite una creatura dalle mille facce, alcune dalla bellezza incredibile altre dalla smorfia di disperazione.

Un sunto di quello che sentiremo è il primo brano, “Introduzione” che nei suoi sette minuti (è il pezzo più lungo) dimostra le incredibile risorse della band: l’apertura organistica è di grande effetto, la voce di Spitaleri sicura e declamatoria si posa sopra al malinconico suono di un clavicembalo, che verrà poi sostituito dai più moderni sintetizzatori che creeranno una vera e propria cavalcata strumentale tra le più efficaci dell’album.

Il viaggio inizia con l’incontro con Caronte dopo il passaggio attraverso alle severe porte dell’Inferno, che invitano alla liberazione da ogni speranza e a rassegnarsi ad un’eternità di dolore e sofferenza.

Il primo grande incontro si ha con gli spacciatori di droga, in un episodio ricco di forza e di pathos, dove troviamo anche una sezione strumentale all’altezza di quella già ascoltata nel brano di introduzione.

Uno dei pezzi migliori di tutto il lavoro.

Con “Lussuriosi” l’atmosfera cambia, a metà tra il tragico e il rassegnato, una dichiarazione di presa coscienza dei propri peccati che posa sopra una bella base di clavicembalo.

E dopo di loro troviamo gli “Avari”: ancora un cambio di atmosfera, ma sempre una triste constatazione della pena eterna per i peccati commessi sulla Terra.

Ottimi i passaggi di synth tra una strofa e l’altra.

“Violenti” e “Malebolge” ci accompagnano in altri gironi, tra ritmiche cangianti e bellissimi passaggi di organo (vero e proprio strumento principale dell’album), frasi soliste di synth e atmosfere evocative; in “Malebolge” la voce di Spitaleri da una delle sue prove migliori, accompagnato da una sezione ritmica dove è chiaramente possibile ascoltare il basso, prima forse un po’ nascosto.

E’ il turno degli “Sfruttatori” e dei “Razzisti”, ai quali sono affidate terribili pene; la musica è ancora grandiosa e ricchissima, efficace in ogni sua soluzione, piena di espdienti sonori totalmente azzeccati (l’alternarsi tra organo e synth per esempio).

Giungiamo alla fine del viaggi con “Lucifero (Politicante)” e “Conclusione”; nel primo caso vale quanto già detto, mente il secondo brano è un bell’outro di circa un minuto e mezzo, che citando Dante narra del ritorno alla situazione terrena e dell’abbandono delle terre infernali.

Un viaggio da fare, senza se e senza ma.

Non trovo molte parole per descrivere questo lavoro, secondo il parere di chi scrive, uno dei punti più alti del progressive rock italiano e non, ricchissimo delle più disparate influenze rimanendo comunque chiaro e godibile in ogni sua sfaccettatura.

“Inferno” è il secondo album di una band tanto grandiosa quanto poco conosciuta al giorno d’oggi al grande pubblico: i Metamorfosi.

Formatisi nel 1970 per volere del carismatico e abilissimo leader Jimmy Spitaleri e del tastierista Enrico Olivieri, registrano e pubblicano due album (1972, “..e fu il sesto giorno” e il nostro “Inferno”, 1973) per poi interrompere l’attività musicale solo pochi anni dopo, nel 1975.

Nell’ultimo decennio la band è tornata in attività, con la pubblicazione di “Paradiso” nel 2004 senza dimenticare la rinnovata attività concertistica (inoltre nel 2009 Spitaleri è entrato a far parte delle Orme in sostituzione dello storico Tagliapietra, registrando con la band l’ultima fatica in studio “La via della Seta”, 2011).

Oltre ai già citati fondatori troviamo nella line up che registò “Inferno” Roberto Turbitosi al basso, già in forze alla band dal disco precedente, e la nuova entrata dietro le pelli di Gianluca Herygers.

L’album si propone come un dantesco viaggio all’Inferno, tra i peccati e i lati oscuri dell’essere umano, nei gironi dove eternamente si dannano gli avari e i violenti, i lussuriosi e gli assassini, senza dimenticare i “più attuali” razzisti e spacciatori di droga.

Mai più sound fu più adatto per rappresentare questa discesa agli inferi: il ruolo predominante delle tastiere crea atmosfere grandiose, tra l’epico e l’inquietante, il malinconico e l’euforico.

I ricchissimi cambi di tempo rendono questa lunghissima suite una creatura dalle mille facce, alcune dalla bellezza incredibile altre dalla smorfia di disperazione.

Un sunto di quello che sentiremo è il primo brano, “Introduzione” che nei suoi sette minuti (è il pezzo più lungo) dimostra le incredibile risorse della band: l’apertura organistica è di grande effetto, la voce di Spitaleri sicura e declamatoria si posa sopra al malinconico suono di un clavicembalo, che verrà poi sostituito dai più moderni sintetizzatori che creeranno una vera e propria cavalcata strumentale tra le più efficaci dell’album.

Il viaggio inizia con l’incontro con Caronte dopo il passaggio attraverso alle severe porte dell’Inferno, che invitano alla liberazione da ogni speranza e a rassegnarsi ad un’eternità di dolore e sofferenza.

Il primo grande incontro si ha con gli spacciatori di droga, in un episodio ricco di forza e di pathos, dove troviamo anche una sezione strumentale all’altezza di quella già ascoltata nel brano di introduzione.

Uno dei pezzi migliori di tutto il lavoro.

Con “Lussuriosi” l’atmosfera cambia, a metà tra il tragico e il rassegnato, una dichiarazione di presa coscienza dei propri peccati che posa sopra una bella base di clavicembalo.

E dopo di loro troviamo gli “Avari”: ancora un cambio di atmosfera, ma sempre una triste constatazione della pena eterna per i peccati commessi sulla Terra.

Ottimi i passaggi di synth tra una strofa e l’altra.

“Violenti” e “Malebolge” ci accompagnano in altri gironi, tra ritmiche cangianti e bellissimi passaggi di organo (vero e proprio strumento principale dell’album), frasi soliste di synth e atmosfere evocative; in “Malebolge” la voce di Spitaleri da una delle sue prove migliori, accompagnato da una sezione ritmica dove è chiaramente possibile ascoltare il basso, prima forse un po’ nascosto.

E’ il turno degli “Sfruttatori” e dei “Razzisti”, ai quali sono affidate terribili pene; la musica è ancora grandiosa e ricchissima, efficace in ogni sua soluzione, piena di espdienti sonori totalmente azzeccati (l’alternarsi tra organo e synth per esempio).

Giungiamo alla fine del viaggi con “Lucifero (Politicante)” e “Conclusione”; nel primo caso vale quanto già detto, mente il secondo brano è un bell’outro di circa un minuto e mezzo, che citando Dante narra del ritorno alla situazione terrena e dell’abbandono delle terre infernali.

Un viaggio da fare, senza se e senza ma.

lunedì 16 maggio 2011

Le Orme - Uomo di Pezza (1972)

Abbiamo parlato delle Orme di recente, concentrandoci su quel “Collage”, che usci’ nel 1971 portando con sé una ventata di freschezza nel panorama musicale italiano.

Infatti “Collage” dimostrava come la voglia di sperimentare, di assimilare le infinite influenze che provenivano dall’Inghilterra e dagli Stati Unita, di puntare a qualcosa di più che alla composizione di semplici canzonette da classifica era più che mai viva in una moltitudine di musicisti e band che non aspettavano altro che la scintilla di innesco.

L’album fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno, con le sue divagazioni strumentali, l’organo di Pagliuca che si lanciava in soli frenetici, tra influenze classiche e attitudine psichedelica, il tutto senza mai rinnegare la forma della canzone tanto cara al pubblico italiano dell’epoca.

Il beat era infatti ancora il massimo al quale una giovane band doveva puntare per avere successo sicuro; ma il trio di Mestre non si accontenta più di scalare le classifiche con facilità, mantenendo un’immagine schiava della moda e del gusto del pubblico (se vogliamo, la figura dei Beatles e delle band inglesi della seconda metà del decennio precedente era più che mai pressante su chi si dedicava alla musica pop in italia).

Quale fu questa goccia che fece traboccare il vaso stagnante della musica italiana?

Un viaggio.

Fu proprio provvidenziale viaggio di Pagliuca (tastiere, organo e il nuovissimo,per l’Italia, sintetizzatore) in Inghilterra, dove venuto a contatto con le più disparate realtà rock e pop, da Jimi Hendrix agli Yes grazie all’amicizia con il fotografo specializzato in stampa musicale Armando Gallo, capisce come il beat non sia giunto che al suo tramonto e la nuova via della sperimentazione può aprire orizzonti inaspettati.

Al ritorno in Italia espone le idee agli altri due membri del gruppo (ricordiamo, Michi Dei Rossi alla batteria e Aldo Tagliapietra alla voce e basso/chitarra); qualche mese di ritiro in una baita in assoluta tranquillità, circondati solo da strumenti di ogni genere e dalle più disparate idee e spunti musicali, e i tre danno alla luce “Collage”.

Il resto è storia.

L’album di cui voglio parlare è il successivo, datato 1972; grandissimo successo discografico e ancor meglio grandissima prova di originalità e idee valide, “Uomo di Pezza” si colloca come uno dei lavori più rappresentativi della scena italiana, non ancora definibile progressive rock ma sulla buona strada per esserlo.

Infatti il genere era definito all’epoca semplicemente come “pop” (lo stesso Pagliuca da questa definizione in un‘intervista con Renzo Arbore risalente a circa un anno prima), cioè quanto bastava per rendere calzante la differenza col beat, visto come vero e proprio stile da superare e innovare.

L’introduzione bachiana (ispirata ad una ciaccona del fondamentale compositore) di “Una dolcezza nuova”, che apre l’album, è ampiamente rappresentativa del nuovo modo di comporre della band, maturata dopo la composizione di “Collage”; fondamentale anche l’acquisizione di una sicurezza maggiore sullo stile e sulla conduzione delle canzoni.

Notiamo da questo primo pezzo come la canzone, intesa come forma musicale, sia ancora la struttura prediletta dalla band, la quale non ancora compie il passo successivo, ovvero quello della “messa in crisi” della stessa, per avvicinarsi ad un processo compositivo che sarà tipico del progressive più maturo.

Con “Gioco di Bimba” siamo di fronte alla più grande hit delle Orme, vero e proprio successo discografico; questo non vuol dire che il brano sia musicalmente banale o obsoleto, anzi, risulta proprio innovativo nell’utilizzo di alcuni accorgimenti che esulano dalla normale canzone beat.

Innanzitutto un tempo diverso dai canonici quattro quarti oltre alla grande varietà coloristica degli strumenti della band, il tutto su una struttura a prima vista semplice ma non scontata.

Più interessante è però al successiva “La Porta chiusa”, canzone proposta ancora oggi nei live della band, dal grande impatto dato dal riff portante di synth e dalla seconda parte strumentale, senza dubbio definibile progressive e questa volta senza cautela.

Una introduzione a metà tra il sognante e l’acidità psichedelica apre “Breve Immagine”, che con il suo incedere si dimostrerà strettamente legata al panorama pop italiano, in contrapposizione con il brano più sperimentale di cui abbiamo parlato in precedenza.

Molto bella è “Figure di cartone”, dal testo malinconico e dall’andamento omogeneo, arricchita da un bel solo di Tony Pagliuca alle tastiere e dall’incedere ritmico e cadenzato della chitarra acustica.

Chiudono l’album “Aspettando l’alba” e “Alienazione”; il primo si dimostra come uno dei brani più belli dell’album, grazie alla melodia vocale e all’accompagnamento acustico contrapposto al suono elettronico e moderno delle tastiere e dei synth, mentre il brano conclusivo non è altro che un outro strumentale dove ogni componente della band dimostra una certa abilità tecnica sui propri “ferri” (sulla quale comunque non dubitavamo!).

In conclusione “Uomo di Pezza” è un grande album, fondamentale per capire una scena in evoluzione come quella italiana nei primi anni ‘70, e prova di come la musica la nostra penisola abbia vissuto tempi di grandissima ricchezza, fantasia e capacità musicale.

Infatti “Collage” dimostrava come la voglia di sperimentare, di assimilare le infinite influenze che provenivano dall’Inghilterra e dagli Stati Unita, di puntare a qualcosa di più che alla composizione di semplici canzonette da classifica era più che mai viva in una moltitudine di musicisti e band che non aspettavano altro che la scintilla di innesco.

L’album fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno, con le sue divagazioni strumentali, l’organo di Pagliuca che si lanciava in soli frenetici, tra influenze classiche e attitudine psichedelica, il tutto senza mai rinnegare la forma della canzone tanto cara al pubblico italiano dell’epoca.

Il beat era infatti ancora il massimo al quale una giovane band doveva puntare per avere successo sicuro; ma il trio di Mestre non si accontenta più di scalare le classifiche con facilità, mantenendo un’immagine schiava della moda e del gusto del pubblico (se vogliamo, la figura dei Beatles e delle band inglesi della seconda metà del decennio precedente era più che mai pressante su chi si dedicava alla musica pop in italia).

Quale fu questa goccia che fece traboccare il vaso stagnante della musica italiana?

Un viaggio.

Fu proprio provvidenziale viaggio di Pagliuca (tastiere, organo e il nuovissimo,per l’Italia, sintetizzatore) in Inghilterra, dove venuto a contatto con le più disparate realtà rock e pop, da Jimi Hendrix agli Yes grazie all’amicizia con il fotografo specializzato in stampa musicale Armando Gallo, capisce come il beat non sia giunto che al suo tramonto e la nuova via della sperimentazione può aprire orizzonti inaspettati.

Al ritorno in Italia espone le idee agli altri due membri del gruppo (ricordiamo, Michi Dei Rossi alla batteria e Aldo Tagliapietra alla voce e basso/chitarra); qualche mese di ritiro in una baita in assoluta tranquillità, circondati solo da strumenti di ogni genere e dalle più disparate idee e spunti musicali, e i tre danno alla luce “Collage”.

Il resto è storia.

L’album di cui voglio parlare è il successivo, datato 1972; grandissimo successo discografico e ancor meglio grandissima prova di originalità e idee valide, “Uomo di Pezza” si colloca come uno dei lavori più rappresentativi della scena italiana, non ancora definibile progressive rock ma sulla buona strada per esserlo.

Infatti il genere era definito all’epoca semplicemente come “pop” (lo stesso Pagliuca da questa definizione in un‘intervista con Renzo Arbore risalente a circa un anno prima), cioè quanto bastava per rendere calzante la differenza col beat, visto come vero e proprio stile da superare e innovare.

L’introduzione bachiana (ispirata ad una ciaccona del fondamentale compositore) di “Una dolcezza nuova”, che apre l’album, è ampiamente rappresentativa del nuovo modo di comporre della band, maturata dopo la composizione di “Collage”; fondamentale anche l’acquisizione di una sicurezza maggiore sullo stile e sulla conduzione delle canzoni.

Notiamo da questo primo pezzo come la canzone, intesa come forma musicale, sia ancora la struttura prediletta dalla band, la quale non ancora compie il passo successivo, ovvero quello della “messa in crisi” della stessa, per avvicinarsi ad un processo compositivo che sarà tipico del progressive più maturo.

Con “Gioco di Bimba” siamo di fronte alla più grande hit delle Orme, vero e proprio successo discografico; questo non vuol dire che il brano sia musicalmente banale o obsoleto, anzi, risulta proprio innovativo nell’utilizzo di alcuni accorgimenti che esulano dalla normale canzone beat.

Innanzitutto un tempo diverso dai canonici quattro quarti oltre alla grande varietà coloristica degli strumenti della band, il tutto su una struttura a prima vista semplice ma non scontata.

Più interessante è però al successiva “La Porta chiusa”, canzone proposta ancora oggi nei live della band, dal grande impatto dato dal riff portante di synth e dalla seconda parte strumentale, senza dubbio definibile progressive e questa volta senza cautela.

Una introduzione a metà tra il sognante e l’acidità psichedelica apre “Breve Immagine”, che con il suo incedere si dimostrerà strettamente legata al panorama pop italiano, in contrapposizione con il brano più sperimentale di cui abbiamo parlato in precedenza.

Molto bella è “Figure di cartone”, dal testo malinconico e dall’andamento omogeneo, arricchita da un bel solo di Tony Pagliuca alle tastiere e dall’incedere ritmico e cadenzato della chitarra acustica.

Chiudono l’album “Aspettando l’alba” e “Alienazione”; il primo si dimostra come uno dei brani più belli dell’album, grazie alla melodia vocale e all’accompagnamento acustico contrapposto al suono elettronico e moderno delle tastiere e dei synth, mentre il brano conclusivo non è altro che un outro strumentale dove ogni componente della band dimostra una certa abilità tecnica sui propri “ferri” (sulla quale comunque non dubitavamo!).

venerdì 13 maggio 2011

Area - Crac! (1975)

Gli Area sono stati uno dei gruppi più innovativi della scena italiana durante quel fantastico periodo in cui la musica italiana riusci’ a tener testa all’egemonia britannica: gli anni 70’.

Gli Area rappresentano poi un caso praticamente unico nel nostro paese dove, mai prima d’ora, un gruppo si era spinto tanto oltre nello sperimentare nuove sonorità e nel fondere stili differenti.

Free jazz, musica elettronica, musica etnica e rock si fondono grazie al lavoro di questi 5 musicisti, riuscendo a creare delle musiche che influenzeranno le generazioni successive fino ai giorni nostri.

Questo grazie alla bravura dei musicisti: Patrizio Fariselli (tastiere e sintetizzatore), Ares Tavolazzi (basso e trombone), Gianpaolo Tofani (chitarra e sintetizzatore), Giulio Capiozzo (batteria e percussioni) e ultimo ma non per importanza Demetrio Stratos (voce e organo).

Il disco che vado a recensire è Crac!, uscito nel 1975, secondo me l’apice e il capolavoro di tutta la loro carriera musicale, a dispetto dei precedenti Arbeit Macht Frei (1973) e Caution Radiation Area (1974), dove tutte le influenze dei vari elementi confluiscono per accomunare jazz (Fariselli, Capiozzo e Tavolazzi), rock (Tofani) e musica sperimentale (Stratos).

Il pezzo che apre il disco si chiama “L’elefante Bianco” ed è la summa di ciò che troveremo anche in seguito, musica etnica unita ad un estro jazz.

Grande prova tecnica per Fariselli, che dimostra di essere fra i più grandi tastieristi al mondo in quel periodo riuscendo ad accumunare melodia e tecnica, e per Capiozzo, a suo agio fra cambi tempo e ritmiche dispari.

Ma subito si nota la grande voce di Demetrio Stratos, che riusciva a emettere quadrifonie con l’utilizzo della stessa creando uno stile innovativo rispetto alla stragrande maggioranza dei cantanti in circolazione, diventando di fatto una “voce strumento”, riuscendo inoltre ad essere dolce ed aggressiva allo stesso tempo.

Si passa poi ad un’altra perla di quest’album, “La Mela di Odessa”, dove ad una prima parte strumentale molto caotica, dove si “mettono in mostra” Fariselli e Tofani, si contrappone una ritmica quasi funk, dove la voce di Stratos quasi racconta (piuttosto che cantare) una storia: sarà uno dei cavalli di battagli del gruppo durante live.

Le successive due canzoni, “Megalopoli” e “Nervi Scoperti”, sono strumentali: qui la voce di Stratos si impone come vera “voce-strumento” con vocalizzi che fanno capire la vera potenza della sua espressività.

La prima è un jazz-rock “normale” con continui (ma non eccessivi) virtuosismi da parte dei vari elementi del gruppo, sostenuti da un’eccellente sezione ritmica, e vari assoli del “solito” Fariselli, vera colonna portante degli Area.

La seconda è invece, a dispetto dell’intro molto melodico e in un certo senso normale, molto più caotica, con parti che sembrano puro caos senza un vero filo conduttore: è probabilmente uno dei pezzi di più difficile comprensione degli Area.

Si passa poi a quello che possiamo definire come il pezzo più famoso degli Area, “Gioia e Rivoluzione”, dove ad un inizio di pianoforte, a cui segue l’ingresso della voce, si passa poi ad un sintetizzatore che sembra fare la parte del ritornello (come “Impressioni di Settembre” dei PFM per intenderci) con l’intento sia di essere orecchiabile sia di non essere scontato.

Anche in questa canzone (l’ultima propriamente cantata del disco) la scena è per Demetrio Stratos, che riesce a dare ulteriore forza ad un pezzo di per se già fantastico.

Le ultime due canzoni di “Crac!” sono “Implosion” e “Area 5”: il primo è una brano jazz- rock con notevoli spunti solistici, la seconda invece pare un esperimento fra pianoforte, batteria e la voce di Stratos, che sembra spuntare fuori dal nulla.

In sostanza è uno dei più originali e folli lp della scena italiana degli anni ‘70, meno celebrato dei precedenti, ma ancor meno particolare rispetto ai lavori successivi.

mercoledì 11 maggio 2011

Extreme metal corner: Qualche novità 2011 e altro

Segnalo in questo spazio qualche interessante novità in campo estremo, senza dilungarmi in vere e proprie recensioni.

Tornerò, dal prossimo spazio Extreme metal corner, a occuparmi di album singolarmente o di artisti in maniera monografica.

Il primo album che vorrei segnalare porta il kilometrico titolo di “Ominous Doctrines of the Perpetual Mystical Macrocosm”, dei colombiani (ebbene si!) Inquisition.

La band, per chi non la conoscesse, ha alle spalle un’attività più che ventennale, guadagnandosi un vero e proprio culto dagli appassionati del genere senza mai “sfondare” veramente nel panorama mondiale al pari delle band europee.

Il genere proposto è un black metal davvero particolare e personale, ricco di tempi medi e con poche accelerazioni esasperate; la voce particolare di Dagon (cantante e fondatore) si trova in mezzo al timbro di Abbath di “At the Heart of Winter” e al parlato, che oltre a essere molto “evil” fa anche molto doom.

I brani sono tutti di buon livello, caratterizzati da melodie distorte e accordi dissonanti, oltre che a riff veramente ben suonati.

La produzione è buona, anche se a volte può risultare un po’ ovattata.

Da segnalare l’opener “Astral Path to Supreme Majesties”, il brano più estremo dell’album insieme a “Cosmic Invocation Rites”, che con il suo cantato veloce e praticamente senza spessore melodico non può non ricordare (come già detto) i momenti migliori degli Immortal.

Secondo album che vorrei consigliare (anche se non proprio una novità) è l’ultima fatica delle glorie norvegesi del viking metal, gli Helheim.

Nel 2010 sfornano un ep, “Asgards Fall”, che in campo viking (teniamo buono il termine, anche se non mi ha mai convinto più di tanto, ma se serve per capire ben venga) dimostra come la band di Bergen riesca a dominare in maniera (quasi) incontrastata.

Il genere proposto non scade mai nella banalità, nel pacchiano o nel ridicolo, o per essere più generali nell’esagerato, come è accaduto a svariate band (Turisas?); il sound grezzo, solido e arricchito da suoni originali come i corni o una sezione di percussioni ulteriori, donerà vera propria gioia per gli amanti delle sonorità nordiche.

“Aasgards Fall II” vi si stamperà subito in testa, con il risuonare dei corni e il suo incedere sicuro e semplice (sebbene il brano sfiori gli 11 minuti), e la bella chiusura con clean vocals.

Ottimo per chi vuole avvicinarsi al viking senza incappare nel pacchiano e nel ridicolo di alcune band di ultima formazione, per le quali (aimè) il look da “vichingo” conta più della musica e dell’effettiva qualità dei pezzi.

Chiude l’album una nuova versione del noto brano “Jernskogen”, vero e proprio ponte tra il black e il sound viking, che gli appassionati conosceranno già.

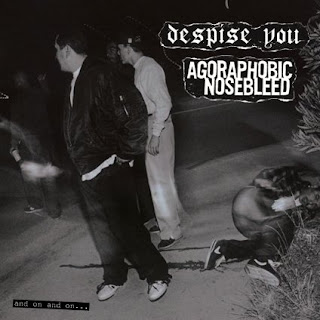

Altro consiglio, un po’ anomalo questa volta: “And on and on”, split per i Despise You e gli Agoraphobic Nosebleed.

Hardcore e grindcore, verrebbe da dire quindi; no, c’è di più.

Venticinque tracce di musica estrema, tra grindcore a tutti gli effetti, puro hardcore e incursioni nei territori del thrash e del punk più incazzato.

Le prime 18 tracce (alcune della durata decisamente ridotta, alla Napalm Death insomma) spettano alla furia dei Despise You, tra riff semplici da crust d’annata, ritmi tra il minimalismo grind e il groove del thrash metal.

Con i brani affidati agli Agoraphobic la questione si fa più interessante: “Possession” è una e vera propria scheggia di musica estrema che rimanda ai gruppi di thrash moderno (come i Municipal Waste per intenderci), con tanto di assolo tecnico lanciato a mille.

Dagli Agoraphobic non ci aspettava nemmeno un bel pezzo come “Burlap Sack”, dai ritmi non solo rallentati, ma esasperati; sembra quasi che il metronomo non riesca a procedere, dando la sensazione di ascoltare del fangoso e pestilenziale sludge.

Buon disco per chi proviene dal punk in egual misura a chi è sul versante del metal.

Per quanto riguarda l’ultimo degli Amon Amarth, “Surtur Rising”, non occorre spendere molte parole.

Vi è piaciuto il precedente “Twilight of the Thunder God”?

E ancora il suo predecessore “With Oden on our Side”?

Se rispondete di si, aspettatevi di rimanere un pochino delusi: l’album non è male, anzi, però manca qualcosa, che sia l’incredibile inventiva melodica degli Amon di “TOTTG” o il groove fantastico che si ascoltava in “WOOOS”.

La base è sempre quella, melodic death metal condito dal growl cavernoso del frontman, e i soliti testi che narrano le più svariate situazioni provenienti dalla mitologia norrena.

I buoni pezzi ci sono (l’opener è veramente un inno, forse una delle migliori del gruppo di sempre), ma il tutto non riesce a convincere molto….da loro mi aspettavo molto di più!

Nota: una copertina cosi’ tamarra, al limite del pacchiano, merita un plauso particolare.

Tornerò, dal prossimo spazio Extreme metal corner, a occuparmi di album singolarmente o di artisti in maniera monografica.

Il primo album che vorrei segnalare porta il kilometrico titolo di “Ominous Doctrines of the Perpetual Mystical Macrocosm”, dei colombiani (ebbene si!) Inquisition.

La band, per chi non la conoscesse, ha alle spalle un’attività più che ventennale, guadagnandosi un vero e proprio culto dagli appassionati del genere senza mai “sfondare” veramente nel panorama mondiale al pari delle band europee.

Il genere proposto è un black metal davvero particolare e personale, ricco di tempi medi e con poche accelerazioni esasperate; la voce particolare di Dagon (cantante e fondatore) si trova in mezzo al timbro di Abbath di “At the Heart of Winter” e al parlato, che oltre a essere molto “evil” fa anche molto doom.

I brani sono tutti di buon livello, caratterizzati da melodie distorte e accordi dissonanti, oltre che a riff veramente ben suonati.

La produzione è buona, anche se a volte può risultare un po’ ovattata.

Da segnalare l’opener “Astral Path to Supreme Majesties”, il brano più estremo dell’album insieme a “Cosmic Invocation Rites”, che con il suo cantato veloce e praticamente senza spessore melodico non può non ricordare (come già detto) i momenti migliori degli Immortal.

Secondo album che vorrei consigliare (anche se non proprio una novità) è l’ultima fatica delle glorie norvegesi del viking metal, gli Helheim.

Nel 2010 sfornano un ep, “Asgards Fall”, che in campo viking (teniamo buono il termine, anche se non mi ha mai convinto più di tanto, ma se serve per capire ben venga) dimostra come la band di Bergen riesca a dominare in maniera (quasi) incontrastata.

Il genere proposto non scade mai nella banalità, nel pacchiano o nel ridicolo, o per essere più generali nell’esagerato, come è accaduto a svariate band (Turisas?); il sound grezzo, solido e arricchito da suoni originali come i corni o una sezione di percussioni ulteriori, donerà vera propria gioia per gli amanti delle sonorità nordiche.

“Aasgards Fall II” vi si stamperà subito in testa, con il risuonare dei corni e il suo incedere sicuro e semplice (sebbene il brano sfiori gli 11 minuti), e la bella chiusura con clean vocals.

Ottimo per chi vuole avvicinarsi al viking senza incappare nel pacchiano e nel ridicolo di alcune band di ultima formazione, per le quali (aimè) il look da “vichingo” conta più della musica e dell’effettiva qualità dei pezzi.

Chiude l’album una nuova versione del noto brano “Jernskogen”, vero e proprio ponte tra il black e il sound viking, che gli appassionati conosceranno già.

Altro consiglio, un po’ anomalo questa volta: “And on and on”, split per i Despise You e gli Agoraphobic Nosebleed.

Hardcore e grindcore, verrebbe da dire quindi; no, c’è di più.

Venticinque tracce di musica estrema, tra grindcore a tutti gli effetti, puro hardcore e incursioni nei territori del thrash e del punk più incazzato.

Le prime 18 tracce (alcune della durata decisamente ridotta, alla Napalm Death insomma) spettano alla furia dei Despise You, tra riff semplici da crust d’annata, ritmi tra il minimalismo grind e il groove del thrash metal.

Con i brani affidati agli Agoraphobic la questione si fa più interessante: “Possession” è una e vera propria scheggia di musica estrema che rimanda ai gruppi di thrash moderno (come i Municipal Waste per intenderci), con tanto di assolo tecnico lanciato a mille.

Dagli Agoraphobic non ci aspettava nemmeno un bel pezzo come “Burlap Sack”, dai ritmi non solo rallentati, ma esasperati; sembra quasi che il metronomo non riesca a procedere, dando la sensazione di ascoltare del fangoso e pestilenziale sludge.

Buon disco per chi proviene dal punk in egual misura a chi è sul versante del metal.

Per quanto riguarda l’ultimo degli Amon Amarth, “Surtur Rising”, non occorre spendere molte parole.

Vi è piaciuto il precedente “Twilight of the Thunder God”?

E ancora il suo predecessore “With Oden on our Side”?

Se rispondete di si, aspettatevi di rimanere un pochino delusi: l’album non è male, anzi, però manca qualcosa, che sia l’incredibile inventiva melodica degli Amon di “TOTTG” o il groove fantastico che si ascoltava in “WOOOS”.

La base è sempre quella, melodic death metal condito dal growl cavernoso del frontman, e i soliti testi che narrano le più svariate situazioni provenienti dalla mitologia norrena.

I buoni pezzi ci sono (l’opener è veramente un inno, forse una delle migliori del gruppo di sempre), ma il tutto non riesce a convincere molto….da loro mi aspettavo molto di più!

Nota: una copertina cosi’ tamarra, al limite del pacchiano, merita un plauso particolare.

martedì 10 maggio 2011

Latte e Miele - Passio Secundum Mattheum (1972)

Di sicuro i Latte e Miele non sono tra i gruppi più celebri nati nei primi anni ‘70, dove una fertilissima scena beat iniziava a trasformarsi gradualmente in qualcosa di più complesso e intrigante.

Abbiamo già parlato più volte di come numerosi gruppi beat (all’epoca denominati semplicemente pop, o band di musica leggera) vengono attratti sempre più dalla voglia e dalla necessità di sperimentare, dal lato tecnico-strumentale e dal lato puramente concettuale.

La canzone beat relegava la tecnica a brevi soli o al semplice accompagnamento; le nuove frontiere vedevano invece applicare alla suddetta forma passaggi strumentali più complessi ed elaborati, che spesso prendevano il sopravvento sulla parte cantata, sul testo e sull’immagine programmatica quindi.

Proprio in questo frangente nacque però l’esigenza di allontanarsi dai temi “popolari” e semplicistici della canzone beat (sia essa canzone d’amore o “impegnata” politicamente), per avvicinarsi a una visione della canzone come forma d’arte, mantenendo sempre un alto grado di importanza strumentale.

Nascono cosi’ i concept album, vero e proprio punto fisso nelle discografie dei grandi gruppi prog rock italiani: il concept permetteva infatti di creare un filo conduttore all’interno dell’album, puntando a creare un tutt’uno, un’opera unica.

Proprio da questa ambizione “classica” il prog si arricchisce ulteriormente, includendo nelle sue strutture la riproposizione dei temi (una sorta di leitmotiv wagneriano) e spesso anche parti recitate o narrate, per non parlare delle vere e proprie citazione alla musica del passato, soprattutto del periodo barocco (come abbiamo già visto nel caso dei New Trolls) o romantico.

Quindi il prog cerca di riportare il rock, la musica popolare per eccellenza (allora), a forma d’arte musicale e concettuale, attraverso alla creazione di opere complesse ed articolate che però non rinnegano la provenienza dal mondo della canzone meno impegnata esteticamente.

Tra questi pionieristici gruppi troviamo i Latte e Miele, formatisi nel 1971 e affermatisi nella scena solo un anno dopo, con l’uscita di questo “Passio Secundum Mattheum”.

La line up storica (e quella che troviamo all’attivo in questo album) comprendeva Oliviero Lacagnina alle tastiere e alla voce, Giancarlo Marcello Della Casa alla chitarra e alla voce (e basso) oltre al batterista Alfio Vitanza.

L’album d’esordio (1972, ma presentato ufficialmente solo l’anno dopo) ruota attorno alla Passione secondo Matteo, tema non di poca importanza e rilevanza: l’opera si vuole presentare proprio come una trasposizione musicale delle ultime ore della vita di Cristo secondo il vangelo di Matteo, con tanto di citazione recitate all’inizio di molti dei brani (o meglio, degli episodi) estratte direttamente dalle Sacre Scritture.

Non possiamo notare un collegamento (più o meno marcato, più che altro sul piano del concetto) con un’altra importantissima opera incentrata sullo stesso tema, la “Matthauspassion” di Bach (BWW 244, 1727) vera e propria pietra miliare all’interno dello smisurato catalogo del compositore di Eisenach.

Complessivamente, i tredici brani che compongono l’album, non presentato eccessiva durata, alcuni volendo essere solo dei brevissimi intermezzi, altri più articolati e progressive a tutti gli effetti: in tutto non superiamo i 40 minuti di durata, minutaggio abbastanza abbordabile per un album di questo genere (pensando anche a quali potevano essere i gusti dell’epoca).

Il viaggio inizia dopo una introduzione solenne e magniloquente al punto giusto, supportata da un coro completo, suoni di campane e rulli di tamburi; dopo circa un minuto entrano gli strumenti della band, con la batteria di Vitanza sugli scudi.

Con “Il giorno degli Azzimi” e “L’Ultima Cena”, entrambi dalla durata contenuta, la scena prende vita, tra introduzioni recitate e melodie semplici e effettivamente legate al contenuto da enunciare.

Molto interessante è “L‘Ultima Cena”, dall’introduzione malinconica e dalla bella prova del coro, che irrompe subito dopo accompagnato dall’organo e dagli altri strumenti della band.

Ci si collega direttamente alla successiva “Getzemani”, vera e propria canzone, abbastanza lontana dalle rive del prog, se non fino all’ingresso dell’organo di Lacagnina, che con chiari rimandi alla scuola classica trasforma il pezzo in qualcosa di ben più interessante.

Si continua con ottime prove come “Il processo”, dove il protagonista assoluto è il coro, vero e proprio punto forte dell’album; oppure con le due parti de “I Testimoni”, che narrano l’inizio della fine di Gesù con pathos e vera e propria efficacia “scenica” (in particolare la parte uno; la seconda è una coda strumentale di importanza relativa).

Tutt’altra atmosfera, rassegnata e malinconica, porta la seguente “Il Pianto”, che a mio parere rimane uno dei brani più belli del disco.

Un riff distorto, una ritmo sincopato e una melodia vagamente dissonante introducono il personaggio di “Giuda”: è questo che intendevo quando parlavo di leitmotiv, di efficacia programmatica e di descrittività della musica; la band sembra essere a proprio agio in questo.

Ulteriore episodio drammatico con “Il Re dei Giudei”, con una bella melodia di synth e un buon assolo di chitarra.

Il coro ritorna protagonista a tutti gli effetti con “Il calvario”, assieme alle divagazioni strumentali dell’organo, tra pura improvvisazione e rigidità formale classica.

Con “Il dono della Vita” e “Mese di Maggio” si chiude alla grande un altrettanto grande album; i Latte e Miele dimostrano come è possibile trasformare la semplice struttura della canzone beat, della musica pop, per riordinarla in qualcosa di più complesso ma interessante.

Album veramente consigliato non solo agli amanti del prog, ma a tutti coloro che sono curiosi di sentire raccontare una storia in musica.

sabato 7 maggio 2011

Jazz Time #1: Thelonious Monk; Ike Quebec; Basie & Gillespie.

In questo piccolo spazio vorrei di volta in volta consigliare (più che recensire, nel vero senso della parola) qualche album jazz, spaziando un po’ dalle origini fino ai tempi più recenti, passando dallo swing al bebop, dalle registrazioni storiche a quelle più particolari.

Bene, inizierei questa nuova rubrica consigliando un album di Thelonious Monk, registrato per la celebre (allora nata solo da un paio d’anni) etichetta Riverside, nel 1955.

Bene, inizierei questa nuova rubrica consigliando un album di Thelonious Monk, registrato per la celebre (allora nata solo da un paio d’anni) etichetta Riverside, nel 1955.Il titolo dell’album non ne nasconde il contenuto, volendo considerarsi un vero e proprio tributo ad uno dei grandi del jazz e della musica in generale, ovvero il pianista, compositore, direttore e leader di una delle più celebri big band di sempre, Duke Ellington (1899-1974).

“Thelonious Monk plays Duke Ellington” è quindi una rilettura dei classici del grande musicista in chiave puramente monkiana, con il supporto di una sezione ritmica composta da Kenny Clark alla batteria e Oscar Pettiford al contrabbasso.

I brani sono tutti grandi classici di Duke, dalla celeberrima “It don’t mean a Thing (if it ain’t got that Swing)”, fino a “Black and Tan Fantasy” passando per “Mood Indigo” e “Sophisticated Lady”.

Album interessante e non tanto impegnativo; presentando pezzi molto conosciuti e senza dubbio apprezzati risulta essere un buon ascolto, piacevole e particolare allo stesso tempo.

Facciamo un salto al 1962, qualche anno dopo, dove troviamo un bellissimo album che consiglio senza nessuna riserva e nessuna eccezione: “Soul Samba”, di Ike Quebec, che col suo sax tenore guida un manipolo di grandi musicisti attraverso i territori della samba e della bossa nova con un pizzico di feeling soul.

Facciamo un salto al 1962, qualche anno dopo, dove troviamo un bellissimo album che consiglio senza nessuna riserva e nessuna eccezione: “Soul Samba”, di Ike Quebec, che col suo sax tenore guida un manipolo di grandi musicisti attraverso i territori della samba e della bossa nova con un pizzico di feeling soul.Registrato per la Blue Note, vede impegnato nella formazione al supporto di Quebec Kenny Burrell alla chitarra, Wendell Marshall al basso, Willie Bobo alla batteria e Garvin Masseaux al chekere (uno strumento a percussione originario dell’Africa, simile al moderno shaker).

Tra i pezzi più belli dell’album troviamo l’opener “Loie”, scritta dallo stesso Kenny Burrell, “Me ‘n you” che si muove sui passi della samba, in una malinconica tonalità minore; dobbiamo menzionare anche “Liebestraum”, rilettura in chiave latin del celebre notturno il la bemolle maggiore di Franz Liszt (1811-1886), oltre alla più classica “Favela” in una versione molto interessante sorretta dall’accompagnamento di Burrell.Facciamo un altro salto più che decennale per arrivare nel 1977, quando due mostri sacri del jazz come Dizzy Gillespie e Count Basie registrano “The Gifted Ones”, una collaborazione che non ha niente da invidiare ad altre più celebri o menzionate.

I brani tutti firmati dai due musicisti (a parte “St. James Infirmary”, classico blues minore di Irving Mills e “You got It” di Frank Foster) si muovono seguendo le tracce della semplicità stilistica ed esecutiva.

Le bellissime parti solistiche sono ben equilibrate, tra melodia semplice e diretta a improvvisazione giostrata con grandissima maestria.

Tra i brani più notevoli possiamo senza dubbio includere “Costantinople”, scritta da Gillespie: aperta dal piano di Basie a cui si aggiunge all’unisono il contrabbasso, vede poco dopo l’entrata del bellissimo tema del trombettista, che con poche note crea una fantastica melodia; da notare anche il solo di contrabbasso di Ray Brown, e come durante lo stesso, il musicista, si trovi a dialogare col piano di Basie.

Altro pezzo forte è “St. James Infirmary”: con poche note (è questo il bello!) i musicisti riescono a creare un’atmosfera incredibile; ascoltare il tema esposto dalla tromba e il solo di piano: ci si accorgerà che tutto quello che è proposto da Basie e da Dizzy è immediatamente cantabile e memorizzabile.

Album ultra consigliato.

Albert King & Stevie Ray Vaughan - In Session (1983)

Nel 1983 l’ormai trentenne Stevie Ray Vaughan pubblica quello è che il suo primo lavoro da leader: “Texas Flood”.

L’album sicuramente non incontra i gusti principali dei giovani dell’epoca, soprattutto in un periodo artisticamente movimentato come l’inizio degli anni ‘80; il rude “texas” blues del fenomenale chitarrista pero’ non puo’ passare inosservato.

Brani come “Pride and Joy” (forse la canzone più famosa di Vaughan, nonché la più eseguita), “Love struck baby”, la rilettura di “Mary had a little lamb” danno una nuova veste ad un genere che molti consideravano morto, o meglio inglobato e rinnovato all’interno della struttura del rock & roll prima e dell’hard rock poi.

Quello che Stevie Ray Vughan porta sul panorama musicale è una personale ma fedele interpretazione del blues come venne inizialmente concepito: il sound dell’artista non cerca in nessun modo di mostrare come il blues possa essere manipolato e “modernizzato”.

La lezioni dei grandi maestri è l’unica alla quale Vaughan presta fede, da Blind Lemon Jefferson a B.B. King, senza dimenticare il legame musicale con Jimi Hendrix.

Qualche mese dopo l’uscita di “Texas Flood”, il 6 dicembre 1983, Stevie Ray Vaughan si ritroverà all’interno di uno studio televisivo (più precisamente nell’emittente canadese Hamilton) per registrare quella che poi diventerà una leggendaria session, al fianco di una vera e propria leggenda della chitarra blues: Albert King.

Albert King, proprio colui che dagli anni sessanta scuoteva la scena blues a suon di bending sulla sua Gibson Flying V; proprio colui che venne citato come ispirazione da decine di grandi chitarristi dell’epoca, tra i quali Hendrix e Gary Moore: una leggenda insomma.

La versione su disco venne rilasciata pero’ solo nel 1999, e dal 2010 è possibile reperire la session su dvd, con un set ampliato e in parte modificato.

La scaletta dell’esibizione prevede un solo brano di Stevie Ray Vaughan, ovvero quella che allora era la “hit” che spopolava tra gli amanti del genere, “Pride and Joy”.

Il brano occuopa il secondo posto in scaletta, la quale è aperta da un classico del blues di tutti i tempi, ovvero “Stormy Monday” di “T.Bone” Walker.

Ed è un brano di B.B. King che troviamo successivamente, ovvero una funkeggiante versione di “Ask me no question”, dove il ruolo di protagonista è di King mentre a Vaughan spettano brevi fraseggi e ridotte sezioni solistiche.

Con “Blues at Sunrise” la chitarra di Stevie è messa in risalto, col suo tipico timbro sporco e i licks hendrixiani sul tempo slow: il classico di Albert King diventa un fantastico dialogo tra la voce del compositore e la chitarra di Vaughan, che si prolunga per quasi quindici minuti, in un crescendo verso un finale giocato alla grande.

La strumentale “Overall Junction” introduce un altro classico del genere, “Match box Blues” (1927) del già citato Blind Lemon Jefferson.Tony Llores all’organo è un protagonista a tutti gli effetti ora, dove nessuna delle due chitarre si preoccupa di un accompagnamento vero e proprio.Dopo una breve presentazione di Vaughan da parte di King si riprende con l’ultimo brano in scaletta: “Don’t lie to me” brano di Hudson Whittaker, bluesman meglio conosciuto col nome d’arte di Tampa Red.

Il brano sembra plasmato apposta per la chitarra di Vughan, cosi’ riproposto in un andamento sostenuto che puo’ ricordare in un certo senso il sound dei brani migliori del chitarrista texano: non a caso Stevie dà l’impressione di trovarsi a proprio agio dentro la struttura del pezzo più di quanto lo faccia il ben più navigato Albert King.

In conclusione questa grande registrazione regala il piacere di ascoltare una leggenda del blues confrontarsi con un astro nascente dello stesso genere, riportando a quella che è la vera essenza del blues in un periodo musicalmente vario come gli anni ‘80.

L’album sicuramente non incontra i gusti principali dei giovani dell’epoca, soprattutto in un periodo artisticamente movimentato come l’inizio degli anni ‘80; il rude “texas” blues del fenomenale chitarrista pero’ non puo’ passare inosservato.

Brani come “Pride and Joy” (forse la canzone più famosa di Vaughan, nonché la più eseguita), “Love struck baby”, la rilettura di “Mary had a little lamb” danno una nuova veste ad un genere che molti consideravano morto, o meglio inglobato e rinnovato all’interno della struttura del rock & roll prima e dell’hard rock poi.

Quello che Stevie Ray Vughan porta sul panorama musicale è una personale ma fedele interpretazione del blues come venne inizialmente concepito: il sound dell’artista non cerca in nessun modo di mostrare come il blues possa essere manipolato e “modernizzato”.

La lezioni dei grandi maestri è l’unica alla quale Vaughan presta fede, da Blind Lemon Jefferson a B.B. King, senza dimenticare il legame musicale con Jimi Hendrix.

Qualche mese dopo l’uscita di “Texas Flood”, il 6 dicembre 1983, Stevie Ray Vaughan si ritroverà all’interno di uno studio televisivo (più precisamente nell’emittente canadese Hamilton) per registrare quella che poi diventerà una leggendaria session, al fianco di una vera e propria leggenda della chitarra blues: Albert King.

Albert King, proprio colui che dagli anni sessanta scuoteva la scena blues a suon di bending sulla sua Gibson Flying V; proprio colui che venne citato come ispirazione da decine di grandi chitarristi dell’epoca, tra i quali Hendrix e Gary Moore: una leggenda insomma.

La versione su disco venne rilasciata pero’ solo nel 1999, e dal 2010 è possibile reperire la session su dvd, con un set ampliato e in parte modificato.

La scaletta dell’esibizione prevede un solo brano di Stevie Ray Vaughan, ovvero quella che allora era la “hit” che spopolava tra gli amanti del genere, “Pride and Joy”.

Il brano occuopa il secondo posto in scaletta, la quale è aperta da un classico del blues di tutti i tempi, ovvero “Stormy Monday” di “T.Bone” Walker.

Ed è un brano di B.B. King che troviamo successivamente, ovvero una funkeggiante versione di “Ask me no question”, dove il ruolo di protagonista è di King mentre a Vaughan spettano brevi fraseggi e ridotte sezioni solistiche.

Con “Blues at Sunrise” la chitarra di Stevie è messa in risalto, col suo tipico timbro sporco e i licks hendrixiani sul tempo slow: il classico di Albert King diventa un fantastico dialogo tra la voce del compositore e la chitarra di Vaughan, che si prolunga per quasi quindici minuti, in un crescendo verso un finale giocato alla grande.

La strumentale “Overall Junction” introduce un altro classico del genere, “Match box Blues” (1927) del già citato Blind Lemon Jefferson.Tony Llores all’organo è un protagonista a tutti gli effetti ora, dove nessuna delle due chitarre si preoccupa di un accompagnamento vero e proprio.Dopo una breve presentazione di Vaughan da parte di King si riprende con l’ultimo brano in scaletta: “Don’t lie to me” brano di Hudson Whittaker, bluesman meglio conosciuto col nome d’arte di Tampa Red.

Il brano sembra plasmato apposta per la chitarra di Vughan, cosi’ riproposto in un andamento sostenuto che puo’ ricordare in un certo senso il sound dei brani migliori del chitarrista texano: non a caso Stevie dà l’impressione di trovarsi a proprio agio dentro la struttura del pezzo più di quanto lo faccia il ben più navigato Albert King.

Etichette:

albert king,

blues,

blues rock,

s.r. vaughan

giovedì 5 maggio 2011

Extreme metal corner: Gorgoroth - Quantus possunt ad Satanitatem Trahunt

Una precisazione: scrivo su questo blog per portare alla luce album, vecchi e nuovi, che ritengo in qualche modo validi, a prescindere dal genere musicale.

Il motivo che mi ha portato a formare la rubrica “Extreme metal corner” è il seguente: data la difficile assimilazione di questi generi musicali da parte della maggior parte della gente (anche da chi si ritiene decisamente aperto mentalmente) ho pensato di trattare questi lavori “a parte”, in modo che chi non sopporta o non vuole aver a che fare con certe realtà musicali, per un modo o nell’altro, non si dia neanche il disturbo di leggere la prima riga.

Aggiungo anche che chi si ritiene di larghe vedute, e ancora prima di ascoltare, critica un gruppo come i Marduk piuttosto che i Dissection o gli Obituary piuttosto che i Dark Funeral, solo per il nome o per sentito dire (dato che questi generi musicali di certo non vengono aiutati dai media odierni, dove tutto quello che suona più forte dei Metallica è considerato “rock” satanico) è meglio che riveda le sue idee in campo musicale; oppure si informi, perché in radio, un tv o nella rete gira di molto peggio.

A rovinarci non sarà di certo un album dei Darkthrone.

Detto questo, vorrei porre alla vostra attenzione un album sul quale non avrei puntato un centesimo.

I Gorgoroth sono dall’inizio della loro carriera un gruppo di punta della scena black metal norvegese: formatisi nel 1992, danno alle stampe tra il 1994 e il 1997 tre album i quali segneranno le sorti della musica estrema, ovvero “Pentagram”, “Antichrist” e “Under the sign of hell”.

Il genere proposto dal gruppo è un black metal quanto mai ridotto all’osso: produzione “marcia”, blast beats a mille, velocità folli, distorsioni esasperate e scream vocals letteralmente infernali.

Musicalmente (e non solo), i Gorgoroth si impongono nel panorama dei primi anni ‘90 come una delle band più estreme provenienti dalla scandinavia.

Le tematiche più che mai esasperate, l’attitudine “true”, i veri fatti di cronaca non aiutano di certo la band nelle relazioni con il panorama musicale internazionale: dall’altra parte l’assoluta unicità di questo gruppo, veri e proprio precursori del black metal più oltranzista, fa si che in poco tempo diventi un vero e proprio oggetto di culto (è proprio il caso di dirlo).

Ci avevano lasciato nel 2006, con il settimo album, ovvero “Ad Majorem Sathanas Gloriam”, dove militava alla batteria Frost, leggendario batterista dei Satyricon e dei più recenti 1349 (oltre alla militanza nei bravi Keep of Kalessin).

Nel 2007 esce dalla line up il cantante, Gaahl, cosi’ come King ov Hell al basso: della line up rimane solo Infernus chitarrista e leader assoluto della band dalle origini.

La formazione si rinnova con l’entrata di Pest (voce), Boddell (basso) e Tomas Asklund (batteria).

Nel 2009 esce l’ultima fatica in studio, ovvero (dall’ennesimo titolo non proprio facile facile) “Quantus possunt ad Satanitatem Trahunt”.

Il disco scorre; scorre nel senso che fluisce bene, non si ferma, niente intoppi, sembra quasi di ascoltare una lunghissima suite (ammesso che se ne possa parlare nel black metal).

Tutti i brani sono permeati da una nuova atmosfera, che si allontana da quella ben più nota (nel bene e nel male) basata sulla provocazione e la violenza musicale fine a se stessa che era presente in parte alle origini; questa nuova atmosfera è decadente, è stranamente malinconica, quasi elegiaca.

L’andamento sofferto dei brani, il loro incedere multi ritmico (non solo basato su torrenziali blast beats) donano credibilità al tutto.

Con qualche precauzione non possiamo non notare una minima influenza dei leggendari Immortal: echi del magnifico “At the heart of Winter” (1999) risuonano vaghi, dove i tempi sono rallentati e la chitarra tesse melodie decisamente inusuali per i Gorgoroth sopra una sezione ritmica metronomica.

Ascoltare “Rebirth” o “New breed” per credere.

Non mancano i brani più “evil” come la traccia di apertura, dal sapore vagamente trash, “Aneuthanasia”, oppure la bellissima “Cleansing Fire”.

Apice massimo dell’arte dei Gorgoroth (a mio parere, ricordatevi!) è il brano “Satan-Prometheus”: l’apertura è affidata ad un riff dal sapore decisamente decadente che poggia sopra una pioggia di blast beats; un bel break dove il tempo prende respiro apre ad un piccolo refrain in clean vocals che non sfigurerebbe in un album dei primi Enslaved o gruppi simili.

Il tutto è coronato da una produzione finalmente all’altezza della situazione.

Gli altri brani si muovono tutti più o meno sulle stesse coordinate, tra ritmi da puro mid tempo, a cavalcate tipicamente gorgorothiane.

Come al solito mi sentirei di consigliare l’album a tutti coloro che vogliono ascoltare qualcosa di valido nel panorama estremo odierno.

Con le prossime recensioni nella rubrica “Extreme metal corner” mi occupero’ più in profondità di album storici e importanti per lo sviluppo del black e del death metal odierni.

martedì 3 maggio 2011

Blue Cheer - Vincebus Eruptum (1968)

Universalmente, i Blue Cheer, sono considerati come coloro che all’interno del rock della fine degli ani ‘60 inserirono una matrice hard, la quale poi rielaborata da gruppi più o meno contemporanei (quali Black Sabbath) defini’ quel gusto vintage alla base di generi quali lo stoner o l’hard & heavy dei primi anni ‘80.

Siamo all’inizio della seconda metà degli anni ‘60.

Da San Francisco, California, provenivano le prime grandi influenze della psichedelia, che attraverso svariate vie arrivavano fino in Europa, dove in Gran Bretagna il gusto della sperimentazione e delle sonorità acide e lisergiche incominciò ad avere un nutrito seguito.

Gruppi come i ben più famosi Jefferson Airplane, guidati dalla front-woman Grace Slick, divennero in brevissimo tempo una vera e propria icona nel campo della psichedelia californiana dopo l’uscita del fondamentale “Surrealistic Pillow” (1967).

La risposta europea comprende i tentativi dei Beatles di compiere una svolta definitiva nel loro sound, dal beat (o dal semplice “skiffle” suonato agli esordi) alle strutture più complesse e libere della nuova sperimentazione; proprio nel 1967 esce infatti “Sgt. Peppers lonely Hearst Club Band”, e ad esso seguiranno altri lavori sempre ispirati da questa nuova forza “mistica”.

Anche i Rolling Stones, decisamente più saldi alle radici del rock’n’roll rispetto ad altri gruppi dello stesso ambito, tentarono (con successo discutibile) di imboccare la strada della psichedelia, dei suoni allucinati e delle immagini surreali e colorate: sempre nel fatidico 1967 esce infatto “Their Satanic Majestic Request”, ottavo (per gli USA, ma sesto in GB) album in studio della formazione inglese.

Già dalla copertina l’intento di rifarsi all’immaginario “fantastico” e fuori dal tempo, fiabesco e maledetto allo stesso tempo tipico del sound psichedelico, è chiaro.

Fortunatamente gli stessi Stones archivieranno questo album come un esperimento non troppo riuscito, e ritornetto al sound di origine con “Beggars Banquet” (1968).

Proprio nel 1968 esce “Vincebus Eruptum”, primo album dei Blue Cheer, formazione californiana che vedeva il leader Dickie Peterson alla voce e al basso, Leigh Stephens alla chitarra e Paul Whaley alla batteria.

Il genere proposto in questo esordio è fondamentalmente un classico blues rock, che però incorporava nel proprio sound alcune interessanti novità: un uso praticamente perenne di una distorsione satura e “pesante“, prima di allora solo sperimentata o ipotizzata, sonorità acide nelle parti soliste e ritmiche fortemente percussive.

Insomma, i Blue Cheer prendono il blues, il rock e lo inseriscono in un contesto di “estremizzazione” sonora di gran parte dei parametri musicali, creando inconsapevolmente l’effetto che sarà perseguito qualche decina di anni dopo con i primi gruppi stoner rock.

Non a caso il brano di apertura è una rivisitazione molto hard di uno dei blues più famosi di sempre, ovvero “Summertime Blues” di Eddie Cochran, mentre il secondo è un ulteriore cover, questa volta di B.B. King, “Rock me Baby”.

La radice blues del gruppo è chiara; anche nei pezzi originali che seguiranno (accreditati al solo Peterson) questo riferimento non verrà perso, sebbene non sia più lampante come nei casi precedenti.

“Doctor Please” ne è la prova: se guardiamo oltre al muro di distorsione, all’acidità dei brevi passaggi solistici, notiamo niente meno che una elementare struttura blues.

Il marchio di fabbrica dei Blue Cheer non necessita quindi di altre spiegazioni: basti ascoltare “Out of Focus” e avremmo un’altra conferma di quanto già detto (ascoltare dal minuto due in poi il solo di chitarra: puramente psichedelico, si risolve in un classico lick di chiusura blues).

“Parchment Farm”, cover di Mose Allison, e “Second Time Around” chiudono l’album proseguendo sulla linea diretta di quanto già detto.

In particolare il secondo brano è caratterizzato da un riff che annulla la struttura blues pur conservandone in qualche modo le sonorità; inoltre la parte finale, da metà circa del brano in poi, non è altro che una serie di divagazioni soliste fortemente psichedeliche, dalla distorsione compressa ai ritmi particolari della batteria.

I Blue Cheer rappresentano quindi i primi tentativi di una svolta hard all’interno del rock; la palla verrà colta al balzo da band quali i Black Sabbath dall’alta parte del mondo, i quali con il supporto di una vera e propria “nuova” scena rock riscriveranno le sorti della musica moderna.

lunedì 2 maggio 2011

Le Orme - Collage (1971)

Secondo album, ufficialmente lanciato sul mercato nel 1971, per Le Orme, una delle più importanti realtà nel progressive rock italiano fino ad oggi.

Il gruppo nasce nel 1966 con l’ondata beat, che portò alla formazione di decine e decine di formazioni sul suolo italiano, molte delle quali si sciolsero dopo una vita abbastanza breve.

Nel caso delle Orme è andata diversamente: il 1970 porta una svolta nel sound della band, quando le strutture semplici, la forma della canzone pop portata alla ribalta dai gruppi britannici e dai primi loro followers italiani vengono accostate (e parzialmente abbandonate) a nuovi orizzonti musicali.

Ci si sta avvicinando, infatti, ad una svolta fondamentale, quella che portò molti gruppi beat alla sperimentazione strumentale e concettuale sulla propria musica, sulla scia anche delle nuove sonorità che provenivano dagli Stati Uniti, oltre a quelle già più sfruttate, ovvero quelle inglesi.

E’ il caso delle Orme, il quale beat, se vogliamo anche un po’ “ingenuo”, ma sicuramente di successo, prende la strada più ardua e complicata: una strada che non aveva un termine visibile, senza risultati certi, la strada del progressive.

Con l’uscita di “Collage”, nel 1971, ci troviamo di fronte a questo bivio: siamo a cavallo tra la canzone beat e le divagazioni strumentali, gli accompagnamenti funzionali al testo e il protagonismo della tecnica dei diversi musicisti.

La line up comprende: Aldo Tagliapietra al basso e voce (storico leader, abbandona la band solo in tempi recenti), Antonio Pagliuca alle tastiere e Michi de Rossi alla batteria e percussioni.

Già dalle prime note dell’intro possiamo capire come il sound si allontana dalla semplicità musicale per avvicinarsi a qualcosa di più ragionata, cerebrale se vogliamo, ma comunque legato ad una tradizione italiana di melodia e costruzione tematica.

Dopo la bellissima introduzione strumentale (dove compare anche una citazione di una sonata scarlattina, la K 380), l’album prende il vero e proprio avvio col primo brano.

“Era inverno”, grande classico della band, mostra proprio quello che abbiamo detto fino ad ora: ad una prima parte senza dubbio sulle coordinate del beat italiano, dove il testo di semplice fattura è protagonista, si contrappone una sezione centrale strumentale dove l’organo ha il ruolo di protagonista.

Il tempo è quasi sospeso, come a segnalare un’interruzione nel normale fluire della canzone, per poi riavvicinarsi a ciò che avevamo già sentito per la conclusione.

Allo stesso modo, ma con risultati molto migliori, si comporta il brano successivo “Cemento Armato”: la sezione centrale strumentale è veramente di altissima qualità mettendo in mostra le qualità tecnico artistiche di tutti i membri della band (anche se l’organo di Pagliuca è ancora il vero e proprio protagonista).

“Sguardo verso il cielo”, che sicuramente molti appassionati di prog italiano conosceranno, è il brano migliore dell’album: il lavoro alle tastiere è essenziale ma grandioso, gli interventi vocali pure, il tutto sotto una veste che rimanda quasi alla P.F.M. meno “cervellotica“.

Un intermezzo strumentale di circa sei minuti, “Evasione totale”, ci introduce agli ultimi due brani dell’album.

“Immagini” è un godibile brano pop, in questo caso inteso come versione ulteriormente semplificata e resa cantabile del beat: in generale è un buona ballata, dove la parte del leone la fanno di nuovo le tastiere e l’organo che accompagna le strofe in maniera molto valida.

L’album chiude con la più interessante “Morte di un Fiore” che mescola gli aspetti più interessanti del sound delle Orme fino a quel momento; troviamo quindi una struttura strofica che si ripete in una sorta di crescendo ritmico, il tutto condensato in meno di tre minuti.

Siamo ancora distanti da un capolavoro quale “Felona e Sorona” (1973, non tanto temporalmente ma concettualmente), vera e propria pietra miliare del progressive rock italiano: il territorio è ancora da delimitare, la band procede a tentativi cercando di non eccedere nell’utilizzare le nuove influenze ma con la voglia di innovare e allontanarsi dal semplice sound beat “alla moda”.

Album consigliato agli amanti del progressive più accessibile (che sicuramente lo conosceranno già!) e a chi vuole conoscere una testimonianza interessante sul periodo a cavallo tra due importantissimi generi musicali nell’ambito italiano.

domenica 1 maggio 2011

Jethro Tull - The Broadsword and the Beast (1983)

Questo quattordicesimo album della leggendaria progressive rock band britannica non è sicuramente tra i più celebri, e purtroppo neanche tra i più apprezzati dai fan.

Sicuramente il sound classico dei Jethro Tull da questo punto in poi ammetterà nuove influenze, provenienti dal rock più classico piuttosto che dall’elettronica o dal pop, sempre nelle dovute misure naturalmente.

L’album venne registrato dopo alcuni (ennesimi) cambi di line up, ulteriore dimostrazione di come tutta la band girasse attorno all’unica figura di Anderson, e con ancora l’amarezza rimasta dal parziale insuccesso di “A”, dove le influenze esterne al sound prog e folk erano maggiori ma forse non ben amalgamate a tutto il resto.

Si puo’ dire che il 1980, per i Jethro Tull, segnò un vero e proprio punto di svolta artistico, con un progressivo allontanamento dalla fortissima componente folk e acustica che aveva caratterizzato i primi lavori in studio della band.

Parliamo allora di “The Broadsword and the Beast”, uno dei lavori più controversi dei Jethro Tull, e a mio parere uno dei più belli grazie alla ricchezza e varietà di suoni e soluzioni nella sua struttura.

Bisogna precisare pero’ che la versione che si trova ora in commercio è la rimasterizzazione del 2005, che contiene ben otto bonus track: io mi limitero’ a prendere in esame solo le tracce della versione originale, e non della ristampa, quindi le prime dieci (per chi volesse acquistare l’album consiglio comunque la ristampa, otto canzoni in più fanno sempre piacere!).

Iniziamo con “Beastie”, apertura atipica, forse uno dei pezzi più particolare del sound dei Jethro: il folk e le chitarre acustiche, per non parlare del flauto, in questo brano sono banditi e al loro posto i synth e la distorsione (moderata, comunque) delle chitarre elettriche prendono il posto di protagonisti.

Il brano è molto godibile e catchy, con una bella componente elettronica che dona la giusta modernità.

Torna il flauto di Anderson nella successiva e più classica “The Clasp”, vera e propria miscela folk rock.

L’album prosegue con quello che ritengo essere uno dei pezzi più belli dei Jethro Tull in assoluto: “Falles on hard times”.

Il brano mescola il sound originale della band con un andamento ritmico dominato dall’elettronica, e una profonda vena bluesy nelle linee vocali; in definitiva consiglio l’ascolto anche solo per questo pezzo…fantastico!

Un intro di piano malinconico e apre “Flying Colours”, che prosegue sulla scia di “The Clasp” in quanto a fusione di sound “vecchio” e “moderno”: nei synth che accompagnano le strofe si fa sentire tutta l’energia del rock anni ‘80 che verrà, dall’AOR degli Europe al gusto melodico di altre decine di band europee.

Bellissima è anche la successiva “Slow Marching Band”, che a tratti puo’ ricordare il sound di “Songs from the Wood” (1977), con la particolarità che il piano che accompagna dona un tocco di modernità e se vogliamo un minimo “pop” all’andamento del brano.

Una bella ballad, insomma.

“Broadsword”, aperta da un tappeto tastieristico e percussivo, ci porta ad uno degli apici dell’album: il sound si fa epico, grandioso nelle aperture dove entra tutta la band, di grande respiro e molto solenne nel suo andamento sicuro e deciso.

Da segnalare anche, a metà brano, il solo di chitarra di un Martin Barre che dona il meglio di sé in pochi secondi.

Torniamo al tipico sound dei Jethro Tull più classici con “Pussy Willow”, che si avvicina ai brani di un altro grande album della band britannica, quel “Stormwatch” (1979) dove il progressive e il folk andavano a braccetto creando architetture perfette.

“Watching me watchin you” è forse il brano meno ispirato dell’album; aperto da un fitto intrico elettronico, prosegue di questo passo anche nella strofa sebbene qualche volta faccia capolino il flauto di Anderson; il risultato è un brano forse troppo azzardato e decisamente monotono.

Chiudono “Seal diver” e “Cheerio”, brani ben più interessanti del precedente: il primo aperto da una bella melodia chitarristica,e da una altrettanto bella linea vocale di Anderson che pero’ non raggiunge il picco come in altri brani precedenti.

La seconda invece puo’ essere considerata come un outro (dura circa un minuto e quindici secondi), nella prima metà cantato sopra una semplice melodia folk ripresa nella seconda parte dal flauto che sparisce in dissolvenza.

Giusto per rendere un po’ l’idea della versione dell’album che si trova in commercio oggi, tra le bonus track ci sono brani veramente validi come la folk ballad “Jack A Lynn”, o la movimentata “Mayhem, maybe”.

Album consigliassimo, sia nella versione originale che in quella rimasterizzata che aggiunge ad un buon gruppo di pezzi ottimi un tocco di particolarità in più.

Iscriviti a:

Commenti (Atom)